Мама, папа и я

Я родился в 1949 году в глухой деревушке Вардомичи в Западной Белоруссии, которая до 1939 года была польской территорией. Граница с СССР проходила в нескольких километрах по речке Вилия. В этих землях национальное различие означало и социальное расслоение: поляки – это пане, землевладельцы, чиновники, священники католической или униатской Церкви, русские же Белой Руси всегда были низшим сословием – крестьянами, батраками. Мой дед Иван – шальной красавец – судя по всему, был в неудержимом поиске – себя и Родины. Выкрал невесту у более состоятельных родителей, которые не хотели отдавать дочь за не богатого. Малообразованный крестьянин, унаследовав какие-то земли и мельницу, не осел на земле, но объездил Европу, работал на шахтах во Франции. Не признавая и не ведая границ, он был смертельно избит польскими пограничниками при посещении родственников и друзей в соседней деревне – уже на территории СССР, и вскоре умер. Бабушка Параскева тоже из крестьян (на фотографиях бабушка удивительно красива, коса до колен) была повитухой – принимала у всех роды, приняла в мир и меня. У них было девять детей, к концу войны выжило трое, среди них и моя мама.

Дедушка (православный) и бабушка (по крещению католичка) договорились крестить детей поочерёдно в католичество и православие. Мама была крещена в католическом храме именем Женевьева. Но дети, крещённые в костёле, умирали, тогда на первую исповедь в семь лет родители повели Женевьеву в православный храм, где ей и дали православное имя Манефа, в жизни же её звали Геня. Христианская разноконфессиональность в моём роду, очевидно, как-то отозвалась на моём формировании. Мама была талантливым ребёнком: рисовала, сочиняла стихи, пела, но как можно было развить дарования в сельской глухомани, – окончила только три класса, четвёртый не доучилась, нужда заставляла работать. Сильный красивый голос остался на всю жизнь: в детстве её пение было для меня привычным, оценить я его смог только в зрелом возрасте. Мама в четырнадцать лет была увезена в трудовые лагеря Германии. Моя дочь Лиза в седьмом классе описала по рассказам бабушки Гени её мытарства.

У бабушки на руках мама. Дедушка перед отъездом во Францию на работы шахтёром, – отчего бабушка заплаканная.

Деревня Вардомичи

Это вынужденное странствие по народам, и неизбывное при этом стремление к возврату в Отечество – тоже оказывается нашей родовой чертой.

Через месяц после моего рождения папу на три с половиной года призвали в армию. Он успел перестроить половину скотного двора своих родителей в избушку с глиняным полом и соломенной крышей, где мы с мамой и поселились ждать его. Вскоре коня, коров и прочую домашнюю живность забрали в колхоз, – коллективизация в присоединенных к СССР западных землях проводилась в конце сороковых. Маме оставили только кур и обязали практически безвозмездно отрабатывать трудодни в колхозе – с утра до вечера. Помимо работы в колхозе брали налог на землю: периодически изымали в счёт налога гусей и кур. Меня мама брала с собой в поле либо оставляла на печи.

Я у мамы на руках. 1950 год.

Первое жизненное впечатление: я дополз по траве во дворе до ворот из жердей для скотинки, забрался на них, стал раскачиваться и с упоением вопить в поле. Мама в ужасе выбежала из дома, промчалась через двор и сорвала меня со сладостной высоты. Следующее воспоминание: мне года два, разгуливаю по двору со всякой живностью, вдруг гусак впился мне в живот клювом и стал колотить крыльями, – очевидно, почувствовал во мне соперника. Мама вновь явилась спасительницей, вручила мне прутик и стала понукать побить коварную птицу. Меня поразило: как! только что страшнющий грозный гусь трусливо опустил голову и увиливал от прута. Помню, как мама несла меня больного воспалением лёгких по полевой дороге в больницу. В полубреду мне чудилось какое-то широченное чудовище, с горизонта накатывающее на нас, я вопил, мама успокаивала: машина обязательно проедет мимо, я не верил и с ужасом ждал наезда до тех пор, пока грузовик с оглушительным грохотом не промчался рядом. Жил я на тёплой печи, но среди зимы мама стала доставать меня заледеневшим; заглянула – а там щель между брёвнами, из которой задувает снег, – папа смастерил перед армией избушку на скорую руку из хлева для скота. Следующее воспоминание: мама уронила ухват для горшков, наклонилась, опершись на край печи, уткнувшись лицом в руки – рыдает. На мой вопрос ответила: папу жалко. Представляю, как же ей было трудно и тоскливо одной целых три года. Помню, как папа вошёл чужим красавцем, с медалями на груди; я, конечно же, приревновал к маме и запустил в него подаренной дудочкой. Мама ласково обняла и рассказала про незнакомого дядьку, ревность прошла, и я всегда с любовью и почтением относился к папе. Когда родители уехали в Ригу, меня оставили в малюсенькой избушке бабушки Параскевы в соседней деревне Круглое. Зимой там запомнилась та же тёплая печь, которая и была моим домом, иногда делил его с двоюродными сёстрами Олей и Аней. На печи было жить тепло и уютно. Но однажды мужики-родственники затащили меня в печь в баню (очевидно, дорос для этой экзекуции), – для них привычное дело, а для меня оказалось адом – одно из самых страшных впечатлений жизни: внутри всё черно, не жжёт только солома под ногами, всё остальное сжигает при прикосновении, включая разгоряченных мужиков, особенно чёрные от сажи раскалённые стены… Летом играл на завалинке в цацки, – подобранные железяки, других игрушек не было. Однажды утром в своей песочнице цацок не обнаружил и пустился в рёв. Дядя Ваня с бабушкой пытались успокоить: они сдали железяки проезжающему на телеге еврею-старьёвщику в обмен на нужные в хозяйстве вещи. Мне предлагался взамен химический карандаш, которым, если послюнявить, можно было разводить каракули. Но я остался верен цацкам и стал по задворкам собирать новую коллекцию. В летней знойной деревне запомнился запах раскалённого поля с васильками, которые с тех пор люблю трепетно. Вспоминается и то, как дружно с семьей дяди Вани (брат мамы, в войну – партизан, затем участник войны с Японией) трескали деревянными ложками из деревянного корытца щи из крапивы.

Через много лет, будучи давно горожанином, я попал в музей деревянного зодчества под открытым небом в Новом Иерусалиме – и обомлел: узнал свою избу. Пол у нас был только глиняный, а крыша – соломенная. Назначение всей домашней утвари объяснял жене-москвичке: это ребристое полено – для глажки белья; это – маслобойка, работа на ней для меня была ужасно занудной; это – ткацкий станок, на котором мама и бабушка ткали льняную ткань для одежды и цветные коврики, это – прялка, на которой я приноровился запускать змея, уже городским мальчиком приезжая в родную деревню; а это – жернова, мужики мололи на них зерно и для самогона; посреди избы было привязано к дробине (длинная жердь), заткнутой к потолочной балке, корытце с пологом – моя детская люлька. За печью зимой грелся телёнок, под печью – гуси и куры. Свирепая борьба с религией ещё не дошла до наших земель, поэтому в красном углу избы – иконы, а на каждом перекрестке дорог – Распятие или часовенка, путники останавливались перекреститься или помолиться.

В Москве в семидесятые годы за организацию самиздата на беседе у мягкого следователя (после допроса у следователя жёсткого – по всем законам жанра) я услышал: вы такой интеллигентный молодой человек, в Бога верите, наверное, потому, что это у вас от воспоминаний детства. Я прошёл от Москвы до Берлина, во всех русских избах – грязь да клопы, а в белорусских – чистенько и иконы везде. Ему невозможно было объяснить, что по русским просторам перед войной с Германией прокатились войной коллективизация и богоборчество, отчего и оскудение беспредельное – и материальное, и духовное. Но тогда я подумал, что прав мой идеологический оппонент, – эти милые воспоминания детства пролегли в душе неизгладимыми вехами.

В Ригу от коллективизации

Отец, вернувшись в разорённое коллективизацией хозяйство, решил: я в колхозе не останусь. Нагнал два ведра самогона – веский аргумент председателю сельсовета выписать ему паспорт. Советские крестьяне до середины шестидесятых были по существу крепостными, – не имели паспортов, следовательно, не могли свободно передвигаться по стране. Отец служил в славном городе Одессе, но выбрал для жилья другой портовый город своего сослуживца – Ригу. Так он, в продолжение нашей родовой традиции, тоже оказался скитальцем. С трехклассным образованием можно было устроиться только грузчиком в морском порту. Поселили его в длиннющих бараках рядом с портом, это место почему-то называлось Кореей. Во время войны там был лагерь для советских военнопленных, после войны – для немецких. Обосновавшись, папа выписал маму, с которой не был зарегистрирован, – женатых не принимали на работу. Затем вызвали и меня с бабушкой, на рижском вокзале мама бросилась со слезами ко мне, я же выговорил: оставила меня одного, а теперь плачешь.

С братиком Славой.

В Риге появился младший брат Слава. Помню самого грозного персонажа – комендантшу, которая шугала отца, – в общежитии портовых рабочих семья не имела права на отдельную комнату. Но папа самовольно въехал в угловую с вечно сырыми стенами и занял круговую оборону. Выгонять нас явился сам начальник порта, увидел беременную маму со мною на руках и отделался грозным окриком в сторону папы: почему без разрешения въехали. В конце барака была кухня с дровяными плитами и керосинками, а рядом – сортир с несколькими «очками» и выгребной ямой, букет запахов был соответствующий. В барачном посёлке запомнились огромная эстрада – сцена с полукуполом, постамент – от статуи Сталина и клуб, в котором залихватски провожали молодежь на целину. На поле напротив клуба играли в лапту, – удивительно захватывающая игра, ныне к сожалению совершенно забытая. Но главная игра – в войну; всякий раз было трудно уговорить кого-нибудь быть фашистами. Вокруг бараков было пацанское раздолье: свалки металла, завалы брёвен, в которых мы непрестанно лазали, загнивающие рукава реки Даугавы с плавающими брёвнами, среди которых плавали и мы, – как в этих условиях выживают мальчишки, для меня загадка до сих пор. Первый раз я пробил голову, когда помогал дворнику тянуть поливной шланг, пятясь – грохнулся в колодец. Второй раз – с пацанами устраивали «салют» – бросали в подвал кирпичи, один из которых влепился мне в голову. Смутно помню, как папа утром вошёл в комнату и бросился открывать окна (которые были почти на уровне земли), – он натопил буржуйку углём и по неопытности, чтобы прогреть продувную комнату, уходя на работу, закрыл заслонку. Мы с мамой теряли сознание от угара, с трудом опоминались и опять впадали в забытьё. Спас нас случайно преждевременный приход с работы папы.

Через несколько лет из бараков переселили в портовое общежитие: пятиэтажный без лифтов дом, мы на четвёртом в комнате 25 квадратных метров на шесть человек, – к этому времени к нам переехал брат мамы дядя Коля. В комнате невиданная роскошь – умывальник. Кухня и туалеты общие на этаже. Двор, конечно, не такое раздолье как в бараках, – сараев и дровяных полениц поменьше, но недостаток пространства и узких проходов-пролазов компенсировали энергией в бесконечной игре в войну.

В году пятьдесят восьмом на краю Риги начали строить твухподъездный трёхэтажный дом с оригинальной подрядной формой: каждая семья должна была отработать на стройке определённое количество часов вместе со строителями. Наконец мы въехали в отдельную двухкомнатную проходную квартиру – 32 метра квадратных, в строительстве которого участвовали будущие жильцы, в том числе и мы с братом. Посреди двора – выгребной сортир для жителей всё тех же бараков, которые много лет соседствовали с нашим новостроем. Бесконечные сараи, поленницы дров, стройки, свалки, а также лесной парк (Межапарк) неподалёку предоставляли огромное поле жизнедеятельности для пацанов. В своём дворе я был атаманом. Мы – домовники – играли в бесконечную войну, дрались с бараковскими, разбивали из рогаток фонари на улицах, в темноте укладывали на проезжую часть муляжи человека, сделанные из одежды, сохнущей на верёвках, чтобы напугать водителей (некоторые после наезда на наше человекоподобное сооружение только прибавляли газу под наш гогот за горкой), стреляли из воздушных ружей в лампы в квартирах через открытые окна, связывали ручки противоположных квартир и звонили в двери, поджигали в замочных скважинах квартир дымовуху – фотоплёнку, наблюдали жизнь взрослых в сараях, которые были для жителей бараков всем: курятниками, свинарниками, кладовками, дачами, пивнушками, игорными и публичными домами. Это не мешало и более культурному времяпровождению: зимой заливали каток и горки, летом устраивали дворовые концерты. В общем, жили нормальной пацанской жизнью того времени. С годами забавы становились не такими невинными: из ребят, живших в четырёх домах нашего двора, дожили до зрелого возраста человека четыре, – большинство спилось, некоторые погибли под транспортом или в поножовщине, другие попали в тюрьму. Я рано пристрастился к чтению, но в доме не было ни одной книги. Поэтому периодически мама отмывала мои колени, надевала короткие штаны на лейцах (пришитые к штанам лямки), чистую рубаху, и я шёл в соседний подъезд, в котором жили семьи моряков (в нашем – грузчиков порта). Родители моих дружков разрешали выбрать что-нибудь из книжек на этажерке.

Как-то мой дядя привез белчонка, у которого охотники пристрелили маму. Назвали Белкой, быстро прижилась, весело носилась по занавескам, шкафам, полкам. Телевизор я садился смотреть с угощением в кармане, Белка залезала в своё «дупло», грызла там печенье, затем уютно засыпала калачиком. Гулял с ней в магазины, особенно эффектным для соседей по очереди было её появление из моей запазухи. Лазала по стене нашего дома, забегала к кому-нибудь в окно. Мы, стайкой ребятни звонили в квартиру: «У вас в ванной белка». Первый ответ был неизменным: «Не хулиганте! Какая ещё белка…». После настойчивых просьб хозяева с огромным удивлением обнаруживали у себя нашу очаровашку. Белка гуляла в Межапарке, всегда возвращалась домой. Но как-то наши извечные «враги» – пацаны из бараков прибили кирпичём зверька, не боявшегося людей: им в голову не приходило, что белка ручная. Первый и последний раз дворовая ребятня видела своего главаря горько рыдающим над хладеющей животинкой.

С ручной белкой, сзади открыты окна нашей квартиры.

Родители работали в нескольких местах по совместительству: папа грузчиком, оба дворниками на трёх участках, зимой топили две кочегарки, мама подрабатывала поваром в детском саду, летом – поваром в доме отдыха (в её служебной комнате мы отдыхали на Рижском взморье). Песчаный как пустыня двор родители засадили, и сейчас это – зелёный сквер с огромными деревьями. Посадил своё дерево и я: тополёк был по пояс, – сейчас намного выше трёхэтажного дома. Будучи вчерашними крестьянами, как и многие соседи, родители не представляли себе жизни без земли, поэтому всякий раз у нас плодоносило пара участков огорода-сада – один поблизости, другой где-нибудь далеко. На участках папа строил сарайчик, в котором держали кур и кроликов, в подвальчиках – бочки солений: огурцы, капуста, грибы, которые мы с папой промышляли каждую осень. Соленья да своя же картошка были основным рационом. Временами появлялись мясо и молоко, затем исчезали в результате хрущёвских сельскохозяйственных экспериментов. Как-то на год исчез и белый хлеб, который выдавали по малой булке ученикам в школе, – это я, конечно, приносил домой для всех. Когда участки застраивались, родители вспахивали и поливали другую пустошь. Один случай меня поразил: в порту намыли из песка большой мол, на котором изначально предполагалось строить портовые причалы. Но, пока суть да дело, семьи портовиков разгородили пески на участки, завезли торф, чернозём, навоз, и через год там зеленели огороды, а через два цвели сады. Хотя сразу предупреждали о скором сносе, все понастроили сарайчики-фазенды. Тогда ещё многие люди цеплялись за землю и получали от неё по трудам. Мы с братом Славиком трудились с родителями с раннего детства: летом вскапывали грядки, носили издалека воду для полива, пололи, зимой – чистили снег, я разгружал уголь и топил кочегарку. Труд и оказался самым плодотворным методом родительского воспитания. Но вскапывать и полоть с тех пор ненавижу. (Моя жена Галя выросла на Тверской – из окна туалета была видна башня Кремля, но с удовольствием копалась в земле на подмосковной даче в Опалихе, не понимая моей нелюбви. Однажды я весь день просидел за компьютером – любимым занятием, видя в окно как Галина вскопала на целине три грядки. К вечеру, не выдержав, выхожу в сад и спрашиваю: Галюньчик, а почему ты копаешь совковой лопатой (огромная – для погрузки угля или щебня), а не штыковой? Упорная землеройка удивилась: а что, бывает другая?)

Мой добрый папа был страстным, заводным, гневливым, но отходчивым. Главное его свойство – трудолюбие: праздным я его не видел, отдыхающим – редко. Он тридцать восемь лет проработал докером (портовым грузчиком) в Рижском морском торговом порту, последние два десятка лет был бригадиром, почётным грузчиком, дружинником, депутатом, делегатом и прочее. В Москву он приезжал в качестве делегата съезда профсоюзов, рассказывал, как выступал Брежнев, какое пиво было в буфете Дворца Съездов. Его речь была удивительно живой и своеобразной – какой-то шукшинской. Когда он приходил, иногда поддатый, после портовой смены и описывал будни грузчиков, мы надрывались от смеха. К сожалению, я только в зрелом возрасте оценил его языковый талант и запомнил несколько фраз из писем маме, когда он по профсоюзной путёвке впервые без неё поехал отдыхать на Кавказ: «Здравствуй, дорогая Геня! Самолёт над морем летел рывками: посмотрю – может назад поеду поездом… Недавно водили на экскурсии в горы, дорога извилистая, туда и сюда обрывы. Я подошёл, посмотрел – выпившему опасно… А теперь третий день идёт дождь. И мы сидим в номере и играем в карты. А когда надо – добавляем…» В 1988 году за два месяца до пенсии на него опустили в порту пятнадцатитонный ковш подъёмного крана для угля, – было штормовое предупреждение, когда нельзя было вообще работать, но, как всегда, гнали план по разгрузке угля… Мужчины в нашем роду нередко умирали не своей смертью…

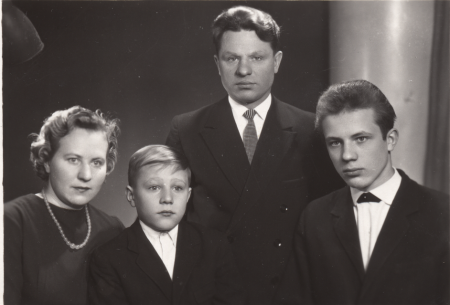

Мама, папа, Славик и я.

Воспитывал папа нас с братом сурово, главная его фраза: снимай штаны и ложись на стуло (табуретку), что значит – подставлять зад под его ремень. Наказывал за дело: чего только не творили – описывать – не для этих строк. Прекратил экзекуции я, когда уже учился в мореходке – защитил попу брата; отец очень обиделся и взъярился на мои теории насчёт того, что детей надо воспитывать не насилием, а убеждением, подумал даже, что я собираюсь с ним драться. Но для меня поднять руку на родителя и в мыслях было недопустимо. С братом Славой мы спали на одном диване и жили дружно. Мне казалось, что я его никогда не обижал. Только проверял работу воздушной винтовки, стреляя перцем в зад братана. А когда колошматились в боксёрских перчатках, я вставал на колени, давая фору младшему братишке. Уже взрослым он признался, что было больно. Однажды в ванной в тазу я обнаружил голову телёнка – родители достали на холодец. Я взял её и высунул в дверь кухни, где братишка мыл посуду, сказал: му-у. Он, почему-то, закричал… Как-то, кувыркаясь на ледовой горке, сломал Славику нос. В другой раз у дяди Ивана в деревне я сел на запряжённую в телегу кобылу Аврору, она понеслась, – оказалось, по молодости была верховой лошадью. В телеге сидел брат, я кричу: прыгай, он по-братски пытается удержать кобылу за узду. Проносимся мимо выбежавшей из дома мамы, с криком ужаса схватившейся за голову. В поле я спрыгиваю в сторону с оглобли, телега переворачивается на канаве, колесо прокатывает по руке выпавшего Славика. Подоспевший папа бежит не к нему (с переломанной рукой) на выручку, а ко мне, на ходу выдёргивая ремень из брюк… В общем, с братом жили дружно.

Позже понял, что получил в семье закалку на всю жизнь. Мореходка, служба в Военно-морском флоте, плавание на всех видах флотов по многим странам, учёба на философском факультете МГУ, философия, богословие, политика. Теперь уже со своей семьёй…

Во все времена трудности жизни облегчались отношением родных и близких. Господь мне даровал любовь, спасающую в нашем суровом мире. Любовь – это чудо творения Божьего – чудотворение, определяющее основное в жизни. Без любви человек недовоплощён и не достигает собственной сущности. И познание во многом определяет любовь. Мне многое в жизни открывалось родными и любимыми, которые снимали своими нежными прикосновениями заскорузлые пелена с моей души. Они приучили меня к труду, одарили возможностью найти себя, ввели меня в мир музыки, открыли созерцание природы, вдохновили чуткостью к живописи, театру, одарили поддержкой и служением. Никто лучше не понимает мои творческие муки. Любимый человек рядом – это одаряющая вселенная, без которой жизнь была бы буднично серой, а душа – непробуждённой.

Каждый из пятерых моих детей и троих детей моих жён (тоже считаю родными), трёх внуков и правнука – дарит ничем не заменимые чувства и отношения. Неоткуда является в мир новая душа и вместе с ней рождается новая, ни на что не похожая любовь, ответственность, тревога за неё и радость жизни с нею. Мои дети растут в общей с нами духовной атмосфере, поэтому вырастают единомышленниками и друзьями. Старшая дочь Ина была верной помощницей в годы напряженной политической борьбы, затем редактором моих книг. Закончив историко-архивный институт в итоге Ина с живописными талантами выучилась на иконописца. Уехала вслед за сыном Севой в Грецию и продолжает иконописать послушницей монастыря.

Как-то в начале восьмидесятых семилетняя Варенька в такси воскликнула своей подружке, увидев первомайский огромный коммунистический триптих – «Маркс-Энгельс-Ленин»: смотри, смотри, это Достоевский, Толстой и Ленин. Когда у Вари спрашивали: где работает папа? отвечала: ездит в Сибирь и делает там философию. Она же лет в десять через дверную щель прислушивалась к нашим кухонным посиделкам. На мой окрик – пора спать, она резонно заныла: как же, я завтра должна выступать на политинформации, а вы тут о политике и говорите. Понято, что могло быть, если бы она поведала в классе о наших политических дискуссиях. Сын Федя вспоминал, что в десять лет он рос под стрёкот электрической пишущей машинки и непрерывные телефонные звонки, – продолжались творческие муки, началась эпоха «Выбора» и политики; в этой густой атмосфере формировались и детишки. Федя – единомышленник, надёжный соратник и помощник в жизни. Внук Сева закончил Академию на Святой горе в Греции – государственное учебное заведение в монастырском анклаве. Затем поступил на факультет теологии в университет в Салониках. С ним ведём философско-богословские дискуссии. Дочь Гали Сашенька подростком не пропускала ни одной моей платоновской беседы для подросших детей и больше всех задавала вопросов. Сашенька окончила культурологический факультет Государственной Академии славянской культуры и институт по специальности театральный костюм. Дочь Маши Наташенька окончила философский факультет МГУ и училась в аспирантуре, – с ней не только полное взаимопонимание, но и творческий взаимообмен. Сын Маши Саша – талантливый пианист, заканчил Академию имени Гнесиных. О творческой и духовной близости говорит и такое стихотворение шестнадцатилетней дочурки.

Лиза Аксючиц

С натуры

Какая страшная подмена всех понятий!

Коль ты пробился – сразу: «он – умён!»

Никто не видит горы трупов сзади,

Что позабыл твой изощрённый ум.

Какая страшная подмена всех понятий!

За место чувств – привязанность дана.

А если о любви взболтнёшь ты так некстати,

То взгляд скептический сожжёт тебя дотла.

Какая страшная подмена всех понятий!

Вы оскорбляете людей так кстати,

И острый ваш язык

Не думает о чувствах всех других.

Какая страшная подмена всех понятий!

Эмоции все ваши – ерунда.

И любите над песнями рыдать вы,

Которые не стоят и гроша.

Как много о свободе слышно слов,

При этом столько молодых умов

Прикованы к стереотипам

Тупым до крайности, губительным для них.

«Мы знаем жизнь», – вы говорите,

При этом знаньи ваши так пусты,

И однобокость их заметна в одночасье.

О, нет! Вам не известна жизнь!

Вы спрятались! Вам страшно!

Посему вы жизнью называете подмену,

Которую создали вы из тлену!

Какая страшная подмена всех понятий!

Кого во всём винить – не ясно мне,

И есть ли ото лжи противоядье,

Иль, поздно, всё запущено уже!?

21 января 2008 г.

На вопрос мамы – кто адресат этих стихов, Лиза ответила: «Моё поколение». Лизуня вне моего влияния (если не считать многочасовые сказания о философии в автомобиле по дороге на Селигер и при всяком удобном случае), поступила на философский факультет МГУ.

Сын Федя вспоминал, что в десять лет он рос под стрёкот электрической пишущей машинки и непрерывные телефонные звонки, – продолжались творческие муки, началась эпоха журнала «Выбора», который я издавал с Глебом Анищешко, и политики; в этой густой атмосфере формировались и детишки. Много позже младшенькая пятилетняя Ася как-то сидела присмиревшая (я требовал не мешать мне работать) рядом со мной за столом и что-то выводила фломастером. Потом на листочке я обнаружил текстовку, – милый очкарик разглядела и старательно продублировала разнокалиберными печатными буковками фрагмент из текста на мониторе компьютера: «УТВЕРЖДАЛОСЬ БЫ ЧТО ЗАХОРОНЕННЫЕВПЕТЕРБУРГЕ – ОСТАНКИ – НЕ ПРЕНАДЛЕЖАТПОСЛЕДНИМРОМАНЫМЗАЯВЛЕНИЯИЕРАРХОВ». Мама услышала ролевые игры шестилетней Асеньки с кукольными персонажами из киндер-сюрприза: «Ах, только не говорите, что вы большевик, это для России очень опасно. – К сожалению, я родился в стране Большевикарии. Моя мать умерла, и меня воспитал отец, поэтому я стал большевиком. – Бедный вы, бедный…» Маленький человек пробивается к смыслам с меньшей кашей в голове, чем у многих взрослых. А в три года Асенька продемонстрировала познания родного города, – по Тверской проезжали мимо памятника Юрию Долгорукому, Ася пропищала: «Смотрите, смотрите, Рукий Долгоносец…» Асенька учится на фортепиано в школе имени Гнесиных, уже имеет разные награды за пение, танцует, рисует… В общем, детишки растут на радость…

На ступенях храма в Мелихово: сын Федя, дочь Варя, дочурка Ася, у меня на руках внук Тимоша, рядом со мной внук Савва, у Маши на руках внук Лёша, выше – её сын Саша, рядом справа её дочь Наташа, и мой внук Сева. 2011 год.

Жена Машенька. 2011 год.

Моё скитальчество, надеюсь, закончилось, я обрёл свой дом во всех смыслах.

Виктор Аксючиц

Метки к статье:

Автор материала:

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.